|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||

![]()

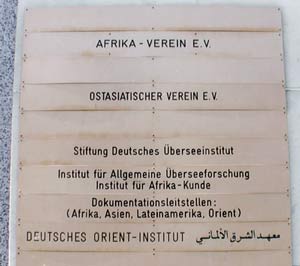

Institute

|

Der Afrika-Verein residiert im Hamburgischen |

|

Weltwirtschaftsarchiv am Jungfernstieg in guter |

|

Nachbarschaft mit anderen Instituten, die deutsche |

|

Unternehmensinteressen in aussereuropäischen |

|

Ländern vertreten. 1934 wurde der Afrika-Verein |

|

als Bündnis der hanseatischen Afrika-Wirtschaft |

|

gegründet. Er unterstützte aktiv die Politik des |

|

Naziregimes zur Rückgewinnung der Kolonien |

|

und die südafrikanische Nationalpartei bei der |

|

Etablierung des Apartheid, der Rassentrennung. |

|

Heute fördert der Afrika-Verein Business |

|

Development GmbH privatwirtschaftliche Interessen |

|

deutscher Firmen in Afrika, die entwicklungspolitisch |

|

fragwürdig sind. |

|

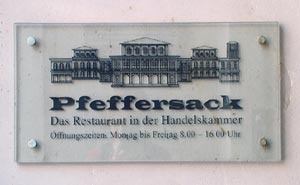

Die Handelskammer mit der Börse Hamburgs. |

|

Die Symbiose zwischen Wirtschaft und Politik ist |

|

eng, abzulesen auch am Gebäudekomplex: vorne das |

|

Rathaus, hinten der Sitz der Kaufmannschaft. In der |

|

Mitte befindet sich ein Innenhof, an dessen Fassade |

|

Allegorien der Kontinente hanseatische Übersee- |

|

Begehrlichkeiten symbolisieren. Die Handelskammer |

|

war die Schaltstelle des Hamburger Überseehandels. |

|

Sie spielte eine überaus wichtige politische Rolle bei |

|

der Durchsetzung der Unternehmensinteressen sowohl |

|

in den Kolonien als auch im Berliner Reichstag. |

|

In den 1960er Jahren veränderte sich rapide die |

|

wirtschaftspolitische Situation in Afrika: einerseits |

|

begann für viele Staaten die Unabhängigkeit, anderer- |

|

seits drängten multinationale Konzerne auf die |

|

Märkte. Um auf die neue Lage zu reagieren, gründete |

|

der Afrika-Verein 1963 das Institut für Afrika-Kunde, |

|

das im Gebäude des HWWA untergebracht ist. |

|

Im neuen Institut setzten sich aber jüngere Wissen- |

|

schaftlerInnen kritisch mit entwicklungspolitischen |

|

Fragen auseinander. Der Afrika-Verein zog die |

|

Trägerschaft zurück. |

|

Als Gebäude-Ensemble entstand die 'Hafenkrone' |

|

am Elbhang oberhalb der Landungsbrücken. Vom |

|

Bismarck-Denkmal bis zum Tropeninstitut zeigte Hamburg |

|

seine Weltgeltung. Die festungsartige 'Deutsche |

|

Seewarte', die dort war, wo jetzt die Jugendherberge |

|

steht, plante die Seerouten im Atlantik. 'Hotel Hafen |

|

Hamburg' war früher ein Seemannshaus. |

|

1905 wurde die prominente Navigationsschule an der |

|

'Hafenkrone' gebaut. Die rückseitige Fassade des |

|

Neorenaissance-Prunkbaus ist mit Namen berühmter |

|

Seefahrer verziert. Mit diesem repräsentativen Baustil |

|

wollte Hamburg zeigen, dass im Überseehandel die |

|

Zukunft Deutschlands liege. |

|

In der Hoffnung, erneut Kolonien erobern zu können, |

|

förderte ab 1937 das Naziregime verstärkt tropen- |

|

medizinische Studien. Die Ärzte des Tropeninstituts |

|

schreckten auch nicht davor zurück, gefährliche |

|

Versuche an Behinderten und KZ-Häftlingen |

|

durchzuführen, die nicht selten zum Tode führten. |

|

Das Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten wurde |

|

1900 gegründet und am Elbhang neben der |

|

Navigationsschule gebaut. Erster Institutsleiter |

|

wurde der Hafenarzt Bernhard Nocht. Den Forschungs- |

|

schwerpunkt bildete die Gesundhaltung der kolonialen |

|

Kampftruppen und Erhaltung der Arbeitskraft der |

|

Kolonisierten. Experimente mit Medikamenten und |

|

Impstoffen, die z.T. schwere Nebenwirkungen hervor- |

|

riefen, wurden an menschlichen Testpersonen in Afrika |

|

durchgeführt. In den Krankenpavillons des Instituts |

|

wurden farbige und weiße Patienten getrennt unter- |

|

gebracht. Zum 'Freundeskreis' des Instituts gehörten |

|

Hamburger Kolonialhändler. |

|

Mehr zu > kolonialmedizinischen Menschenversuchen |